La socialización de la juventud en materia de juegos de azar en Euskadi

Socialisation of young people in gambling in the Basque Country

Autores

García Rabadán, Jonatan

https://orcid.org/0000-0003-2252-8562

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Fernández Aragón, Iraide

https://orcid.org/0000-0003-0669-7155

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Baranda Ortíz, Aidée

https://orcid.org/0000-0002-5644-2006

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Datos del artículo

Año | Year: 2023

Volumen | Volume: 11

Número | Issue: 2

DOI: http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.685

Recibido | Received: 3-3-2023

Aceptado | Accepted: 1-6-2023

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 18

Resumen

En los últimos años, los juegos de azar han aumentado tanto su presencia física como su incidencia en la sociedad. Sin embargo, y a pesar de su magnitud, los estudios desde la perspectiva sociológica son escasos, mientras que es habitual su enfoque desde la psicología o la economía. Así pues, esta investigación plantea un doble objetivo con el fin de investigar del proceso de socialización en materia de juego de las personas jóvenes en Euskadi. En primer lugar, determinar las características sociales del inicio de esta actividad entre la juventud. En segundo lugar, conocer si los diferentes aspectos del proceso de socialización, en especial aquellos elementos relacionados con la primera experiencia, han marcado el juego actual de este colectivo. El abordaje de estos objetivos ha sido cuantitativo, empleando tanto una metodología bivariante como multivariante, específicamente, a través de la encuesta “Juego y Juventud 2021”. Los resultados revelan que el juego es un hábito popularizado entre la juventud vasca y que los primeros pasos de la socialización en el juego, es decir, los inicios, tienen relación con las pautas de juego que se adquieren posteriormente.

Palabras clave: juegos de azar, juventud, socialización, gambling culture, País Vasco,

Abstract

In recent years, gambling has increased both its physical presence and its incidence in society. However, despite its magnitude, there are few studies from a sociological perspective, while it is usual to approach it from a psychological or economic point of view. Therefore, this research has a dual purpose in order to investigate the process of socialisation in terms of gambling among young people in the Basque Country. Firstly, to determine the social characteristics of the start of this activity among young people. Secondly, to find out whether the different aspects of the socialisation process, especially those elements related to the first experience, have marked the current gambling of Basque young people. The approach to these objectives has been quantitative using bivariate and multivariate methodology, specifically, through the survey "Juego y Juventud 2021". The results reveal that gambling is a popularised habit among Basque youth and that the first steps of socialisation in gambling, i.e., the beginnings, are related to the patterns of gambling that are acquired later on.

Key words: gambling, youth, socialization, gambling culture, Basque Country,

Cómo citar este artículo

García Rabadán, J., Fernández Aragón, I. y Baranda Ortíz, A. (2023). La socialización de la juventud en materia de juegos de azar en Euskadi. methaodos.revista de ciencias sociales, 11(2), m231102a07. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.685

Contenido del artículo

1. Introducción

En los últimos años, los juegos de azar han aumentado tanto su presencia física como su peso en el debate/agenda pública. Los cambios legales y estructurales han provocado su acercamiento a un público cada vez más grande y variado. En concreto, la presencia de los juegos de azar en la publicidad, el juego online y la normalización del mismo han incorporado a las personas más jóvenes a este fenómeno (García et al,. 2016Ref16; Labrador et al., 2021Ref25). Así lo afirman autores como McMullan et al. (2012)Ref28 que resaltan el objetivo normalizador del juego en la publicidad, que lo presenta como una actividad cotidiana que permite enriquecimiento y diversión, invisibilizando los riesgos. En el caso español en el año 2011, la nueva regulación del juego1 supuso la concesión de licencias de juego online, lo que no solo incrementó la oferta en esta modalidad, sino que el sector presencial, con el fin hacer frente, aumentó el número de locales y alternativas de apuestas (Dirección General de Ordenación del Juego, 2016)Ref11. De hecho, se estima que esta forma de ocio llega al 90% de la población adulta (Labrador et al., 2013)[ref24] y así se ha podido confirmar también en Euskadi en un informe publicado por el Observatorio Vasco del Juego, Prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi 2020, en el que el 70,5% de la población confirma haber jugado en el último año (Observatorio Vasco del Juego, 2021Ref33)2.

A pesar de esta expansión, son pocos los estudios sociológicos que tratan este tema, siendo la gran mayoría de investigaciones (Gambling studies) realizadas desde la psicología –al tratar la patología del juego (ludopatía) y su prevalencia– o desde la economía, como las memorias anuales realizadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) o los anuarios de juego publicados por el Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), ente otros. No obstante, resulta interesante estudiar el perfil de las personas jugadoras, pero que no tienen ninguna problemática asociada; precisamente cuando es este el grupo mayoritario. Asimismo, tal y como plantean Vacchiano y Mejía (2017)Ref39, es una necesidad proceder a dicho acercamiento sociológico para reconocer el resto de facetas vinculadas con la temática más allá de lo que representan las dependencias, patologías o situaciones de riesgo.

Este trabajo se centra en un grupo de edad específico: las personas jóvenes. En concreto, aquellas que se concentran entre los 18 y 30 años puesto que están relativamente cerca del proceso de socialización, lo que hace efectivo el estudio de su primer contacto con esta actividad, la forma en la que participan y cómo ese proceso repercute en el comportamiento actual de la juventud vasca.

Pese a no ser el grupo de edad que más juegan (Labrador et al., 2013[ref24]; Observatorio Vasco del Juego, 2021Ref33, 2022Ref34), sí que son quienes se comportan de una manera diferente, pues han sido socializados en una realidad donde los medios digitales y las redes sociales juegan un rol central. Así lo constata el estudio elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego (2015)Ref10 en el que, en una búsqueda por dar respuesta a los enigmas sobre el perfil del jugador online, se confirma una mayor presencia del mismo entre las personas de 18 y 35 años de edad.

Asimismo, este estudio cuenta con una perspectiva de género, tanto en el análisis del proceso de socialización como en los comportamientos y pautas en el juego. Esto se debe a que las diferentes prácticas de juego entre hombres y mujeres y la reproducción de estereotipos ligados al género son evidentes (García Rabadán et al., 2023)Ref15. Además, aquellos espacios ligados al juego están, de manera general, caracterizados por una masculinidad hegemónica que llega a interferir en el patrón de juego de las mujeres (Mendoza Pérez y Morgade, 2021)Ref31.

2. Marco teórico

Antes de proceder a la parte más empírica, se realizará un acercamiento a aquellos autores que han tratado los juegos de azar desde una perspectiva sociocultural, teniendo en cuenta el contexto en el que escribieron los diferentes autores y el actual paradigma que rodea a los mismos en la sociedad coetánea.

Los juegos de azar, es decir, el juego que depende únicamente de la suerte y no de las habilidades o estrategias utilizadas por la persona jugadora, fue estudiado en un primer momento por Girolamo Cardano (1501-1576) en Liber de Ludo Aleae (El libro de los juegos de azar) publicado en 1663, tras su muerte (Moyer, 2007)Ref32. A través de su experiencia como jugador escribió este manifiesto, una primera aproximación que más tarde supuso el nacimiento de la probabilidad.

Pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando aparecieron los primeros estudios que empezaron a dar una concepción social sobre el juego. Entre otros, destacan Johan Huizinga en Homo Ludens (1938)Ref20 y Roger Caillos en Teoría de los juegos (1958)Ref5 y Los juegos y los hombres (1986)Ref6. Aunque ninguno de los dos profundizaron mucho sobre los juegos azarosos, sí que en ambos casos este tipo de juegos era algo marginal o formaba parte de un rito que sucedía dentro de un espacio limitado. El objetivo de Huizinga (1938)Ref20 era describir el juego como componente y núcleo social, más allá de describir cómo funcionaban. Para este filósofo la cultura es juego, pero el componente lúdico escapa del discurrir cotidiano. Caillois, por su parte, en Teoría de los juegos (1958)Ref5, influenciado el primero, clasificó los juegos de acuerdo a los fenómenos de la vida cotidiana y las motivaciones del individuo en la sociedad. Primero distingue entre Paidia, juegos no reglados que se subdividen en juegos de mymycry, juegos de simulación e imitación donde se interpreta el papel de otro personaje, y de ilinix, vértigo, donde el/la jugador se descentra en movimiento, pierde el equilibrio orgánico. En orden opuesto a paidia, están los juegos ludus, los cuales sí están reglados. Los clasifica en dos grupos: Agon, en los cuales son necesarias destrezas y competición; y en alea, que son los más importantes en este estudio puesto que son juegos de azar y suerte.

Los dos últimos tipos de juego son los que mayor confrontación denotan, ya que en agon destaca la capacidad que tienen los y las jugadores/as para superar obstáculos y los/as adversarios/as para lograr el éxito y en alea, contrariamente, el resultado es independiente de quien participa. Por tanto, mientras en agon se trata de un juego activo en el que se premia la habilidad de quien juega, en alea, quien juega se trata de un sujeto pasivo a la espera de que la suerte y el azar actúen. Caillois (1958)Ref5 afirmaba que alea degenera en superstición, en querer influir sobre el destino y el azar mediante la magia y la brujería.

Quizá las pocas aportaciones teóricas y empíricas sobre los juegos de azar se deben a la estigmatización social de los mismos a lo largo de los siglos (Dubuis y Borotto, 2021)Ref12, ya que, a pesar de practicarse en casi todas las sociedades, en numerosas ocasiones su actividad ha estado prohibida, como en el caso de España3,4. En este contexto destaca Edward C. Devereux, que realizó su tesis Gambling and the Social Structure: A Sociological Study of Lotteries and Horseracing in Contemporary America defendida en 1949Ref8, aunque no se publicó hasta 1980. Se centró en las razones sociales que llevaban a la desaprobación de esta actividad (Dubuis y Borotto, 2021)Ref12. Según Devereux los juegos de azar, estarían enmarcados en las contradicciones normativas comunes de las sociedades industriales occidentales, ya que se situarían en una doble tensión. Por un lado, condenado por la ética cristiana5 queRef21 desaprueba el dinero fácil en favor de la caridad y, por otro lado, la ética del capitalismo que valora el esfuerzo, la disciplina y la acumulación y ahorro de dinero. El mismo autor, anteriormente, se refirió a la práctica de los juegos de azar como una forma de desviación que, sin embargo, ayudaba a aliviar tensiones sociales (Devereux, 1968Ref7, en Dubuis y Borotto, 2021Ref12).

Más tarde, el sociólogo Erving Goffman se interesó por los casinos y realizó un estudio etnográfico, aunque no plasmó muchos de los resultados, encontrándose solo algunos en Ritual de la interacción (1970)Ref19. Lo que le separa de los anteriores autores es su forma de estudiarlo, deja de analizar la moral que los rodea y los considera una actividad más y no una práctica residual. Para Goffman los casinos eran establecimientos sociales donde los participantes viven una situación de riesgo al depender del azar y no de ellos mismos. La acción que tiene lugar dentro de estos es doble. Por un lado, está el propio juego que ejecuta el jugador o la jugadora y, por otro lado, el hecho de arriesgar cuando se produce la apuesta (Goffman, 1970)Ref19.

Pero estas teorías y perspectivas, en un contexto en el que los juegos online tienen cada vez mayor peso, quedan obsoletas. En The Age of Chance (2002)Ref35 Gerda Reith empieza a centrarse en el azar en la sociedad contemporánea. Más tarde, relaciona la expansión de la industria de estos juegos con las características propias del contexto social (2002)Ref35. Llega a afirmar que mientras exista la aleatoriedad y la incertidumbre en nuestra vida cotidiana todos somos jugadores de azar. De hecho, “la industria del juego, con el impacto de los medios de comunicación actual, se ha convertido en un fenómeno de entretenimiento masivo, cuya incorporación en el sistema social es hoy en día «legitimada» e «institucionalizada», después de siglos de represión legislativa” (Reith, 2002Ref35, en Vacchiano y Mejía, 2017Ref39).

Lo que antiguamente era una práctica aislada, marginal y, prácticamente individualizada, ahora se ha normalizado y socializado (Smith, 2020)Ref38. Según este autor se ha formado una cultura de apuestas basada en una identidad amplia y en el que “la amistad y la sociabilidad se han vuelto fundamentales para el éxito en el mercado de juego como estilo de vida” (p.192)Ref38. Esto lo evidencia a lo largo de su estudio, en el que las prácticas de juego y sus ganancias se socializan, son compartidas por el grupo. En cambio, las pérdidas se asumen de manera individual, siendo un problema del propio jugador. Este juego como estilo de vida es propio del consumo de capitalismo y de las experiencias mercantilizadas enmarcadas en el contexto actual caracterizado por una digitalización. Para Smith (2020)Ref38, no mantener una presencia en el juego, internet y los circuitos de consumo asociados desvincula al individuo del grupo, lo que hace equiparar este tipo de vínculo a las amistades líquidas de Bauman (2000)Ref2.

Con esta amplia normalización y aceptación social, los juegos de azar en la actualidad se han convertido en una práctica rutinaria puesto que las nuevas modalidades de juego, especialmente online, hace que sea posible jugar a cualquier hora y en cualquier lugar (Mcmullan y Miller, 2008)Ref27. Por tanto, esta rutinización pone el riesgo como componente central de los juegos de azar, enmarcado en la sociedad actual (Beck, 2002)Ref3. Este riesgo se acepta en la modernidad reciente o tardía como denomina Anthony Giddens (1995)Ref17, debido a la crisis de identidad que sufre el individuo y que le lleva a un constante cálculo de posibilidades futuras. Y son el riesgo y la incertidumbre las características de la Gambling culture, donde paradójicamente, quienes juegan buscan sentido y orden en el azar. Esta exaltación a vivir el riesgo se produce, según Reith (2002)Ref35, por una búsqueda de evadirse de la monotonía de la vida cotidiana, además de proporcionar a las personas jugadoras la oportunidad de mostrar valor e integridad frente al riesgo y así ganar el respeto de su grupo de pares.

Vacchiano y Mejía (2017)Ref39 a través de su revisión sobre los juegos de azar a lo largo de las diferentes etapas/sociedades distingue el papel de estos según cuatro características que sintetiza la Tabla 1:

Ambos autores señalan tres aspectos fundamentales para entender las experiencias de juego en la sociedad actual o “modernidad avanzada”. Estos tres aspectos pueden ser trascendentales en cualquier sociedad actual. El primero es la colonización del futuro: entienden el juego como espacio simbólico que permite acceder a un universo imaginativo de posibilidades futuras. Segundo, el deseo de evasión. Como forma de entretenimiento institucionalizada, el juego captura el deseo de evasión de la rutina cotidiana a través la toma de riesgos. Y, por último, la expresión de habilidades. Los juegos de azar representan un medio para expresar las propias habilidades lógicas, histriónicas u otras habilidades personales. Este aspecto, hoy en día, puede constituir un medio para mejorar la propia reputación y status en la red de relaciones personales.

Precisamente, uno de los principales aspectos a abordar en cualquier conducta social es el proceso de socialización. En este proceso el individuo interioriza lo que ocurre a su alrededor, tomando conciencia de sí mismo convirtiéndose así en miembro de la sociedad y manteniendo la estructura social (Giddens y Sutton, 2010)Ref18. Así, a través de la internalización de comportamientos, roles, normas y valores el individuo forma esquemas, programas que le preparan para la vida cotidiana (Berger y Luckamnn, 1968)Ref4. En relación a este se han venido identificando cuatro agentes principales como son la familia, el grupo de pares, la escuela y los medios de comunicación (Simkin y Becerra, 2013)Ref37. En el ámbito del juego el foco de atención se ha puesto sobre dos de ellos (la familia y el grupo de pares) por ser los que más opciones pueden ofrecer para el juego, además de encabezar ambas la lista de instituciones consideradas como “muy importantes” para la sociedad (Silvestre, 2021)Ref36.

Al hablar de juventud y socialización hay que tener en cuenta que el concepto de juventud no solo se asocia a un dato biológico al coger una edad concreta, sino que también está ligado a la construcción social ligada a la generación, que alude a las condiciones históricas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales de la época en que una nueva cohorte se incorpora a la sociedad. A este respecto, cada generación socializa en la época en que le toca nacer y vivir: internaliza los códigos de su tiempo y da cuenta del momento social y cultural en que cada cohorte ingresa a un sector social determinado (Margulis, 2001)Ref26. Por ello, y en relación al juego, coexisten diferentes formas de actuar que provienen tanto de la familia como del grupo de pares, generaciones que transmiten diferentes comportamientos.

Los antecedentes existentes que abordan los juegos de azar desde un punto de vista sociológico muestran que la juventud se comporta de una manera diferenciada en materia de juego y apuestas. Se subraya una menor prevalencia de personas jugadoras entre los jóvenes, aunque con conductas más extremas. Asimismo, destaca la masculinización del juego entre los jóvenes, mientras que, el análisis de la población general indica que tanto hombres como mujeres acceden a este hábito (Observatorio Vasco del Juego, 2021Ref33, 2022Ref34). Así pues, debido a las pautas y conductas diferenciales de la juventud resulta interesante la realización de un estudio pormenorizado sobre el origen de los modos de juego. En consecuencia, este trabajo plantea el estudio del proceso de socialización en materia de juego de las personas jóvenes en Euskadi. Específicamente, el primer objetivo es investigar las características sociales del inicio de esta actividad entre los jóvenes. Para ello se considerarán diversos aspectos, tales como: la edad de inicio, compañía y modalidad de juego en inicio, etc. De esta forma, se explorará el proceso de socialización en este ámbito.

El segundo objetivo de esta investigación es conocer si los diferentes aspectos del proceso de socialización, en especial aquellos elementos relacionados con la primera experiencia, han marcado el juego actual de la juventud vasca. En primer lugar, si existe asociación directa entre las variables correspondientes al inicio del juego y sus homólogas en la actualidad (compañía, modalidad y tipología). Y, segundo, comprobando si las características con las que fueron socializados/as influyen en la frecuencia de juego actual, entendida como máxima expresión de esta actividad. En definitiva, establecer el perfil de persona jugadora en relación a sus primeras experiencias de socialización.

3. Metodología

Para el abordaje de los objetivos anteriormente mencionados, se ha optado por una metodología cuantitativa. Si bien el análisis de estas cuestiones desde un planteamiento cualitativo de análisis de discurso sería interesante, se aspira a realizar una fotografía general que indique la dimensión del fenómeno y, en consecuencia, el planteamiento cuantitativo resulta más adecuado. Los resultados se extraen de la encuesta “Juego y Juventud 2021” realizada por el Observatorio Vasco del Juego. Esta encuesta de más de 50 ítems, analiza diversas cuestiones como hábitos de juego de la población joven, aspectos relacionados con el proceso de socialización, presencia de problemáticas de juego, etc. La muestra consta de una encuesta (n=750) realizada presencialmente a través de muestreo estratificado (afijación simple) con cuotas por sexo, edad y nivel de estudios; sistema de rutas aleatorias con 12 puntos de muestreo y ponderación por Territorio Histórico. Ofrece resultados con un margen de error de 3,6 para un nivel de confianza del 95%.

En cuanto a las técnicas utilizadas para la obtención de los resultados, se han llevado a cabo dos procedimientos. Para el primer objetivo, investigar las características sociales del inicio en el juego de los y las jóvenes vascos, se ha abordado desde el análisis estadístico bivariante. Para el segundo objetivo, conocer en qué medida los diferentes aspectos del proceso de socialización han determinado las conductas de juego actuales, se ha empleado, además del análisis bivariante, una técnica multivariante que permita observar la interacción entre variables categóricas: el CHAID, también denominado árbol de segmentación.

En primer lugar, el análisis descriptivo bivariante busca obtener una radiografía del comportamiento de los diferentes agentes socializadores. En este caso el análisis parte del 47,5% de la muestra, el cual representa a personas que reconocen haber jugado alguna vez a lo largo de su vida. Mientras, la variable “agente socializador”, compañía de inicio (Familia/ Grupo de pares/ En solitario); se ha cruzado con la modalidad (Online/Presencial), el tipo de juego y la edad de inicio (Menor de edad/ Mayor de edad) para completar el análisis anterior.

En segundo lugar, una técnica multivariante que proporciona, además de un análisis descriptivo bivariante para comprobar si hay una reproducción del comportamiento de inicio en el comportamiento de juego actual, se ha optado por un análisis de segmentación Asociation Interaction Detection (CHAID) ya que proporciona únicamente aquellas variables independientes que influyen en la variable dependiente, variable objeto de estudio (Escobar, 2007)Ref14. Esta técnica permite establecer dependencia entre variables y obtener perfiles de personas en función de su puntuación en la variable dependiente, la frecuencia de juego, en este caso. Este análisis reduce el tamaño de la muestra a estudiar, ya que únicamente el 24,9% de la juventud encuestada ha jugado en el último año, lo que hace que se puedan extraer conclusiones no sesgadas sobre la frecuencia de juego real.

En este caso, la variable dependiente, frecuencia de juego ha sido construida a partir de dos variables: Frecuencia de juego presencial y Frecuencia de juego online. Ambas variables tenían 5 valores, que se han mantenido al reagruparlas. Quienes juegan de manera presencial u online, tienen dicha frecuencia, mientras que quienes juegan a ambas modalidades, se ha escogido la de mayor frecuencia6. A su vez, esta ha sido recodificada obteniéndose la variable dependiente “Frecuencia de juego” con 3 valores como son Frecuencia baja: un día al mes más o menos (52,4%), Frecuencia media: 2-4 días al mes (23,5%) y Frecuencia alta: más de 2-3 días a la semana (24,1%).

Las variables independientes están divididas, a su vez, en 3 grupos. Aquellas variables integradas bajo la etiqueta Sociodemográficas7, otras bajo la “intrínsecas al juego”8 y, finalmente, las correspondientes a la “socialización”9.

4. Resultados

El análisis en torno a los juegos de azar desde una perspectiva sociológica es necesario, aunque aún más lo es en relación a la juventud. No solo por la mayor vulnerabilidad que conlleva esta fase vital, también por la mayor exposición de este rango de edad a los medios de comunicación y redes sociales en pleno proceso de socialización. Como se ha afirmado, el acuerdo logrado dentro de la esfera familiar no se extiende a las relaciones en el plano social entre la juventud y las personas de mayor edad (Arregi et al., 1994)Ref1 ya que la reducción del peso del actor familiar conlleva el incremento de las diferencias intergeneracionales. Las personas más jóvenes se han socializado entre pantallas e interactúan en mayor medida a través de dispositivos que muestran contenido de carácter comercial y lúdico (Duek, 2010)Ref13. Este colectivo se ha incorporado masivamente a los juegos online a través de dichos dispositivos y, en este sentido, los juegos de azar ocupan un lugar destacado (García et al., 2016)Ref16. Aunque otros autores y autoras subrayan también la presencia del juego presencial, que lejos de desaparecer constituye una opción mayoritaria (Observatorio Vasco del Juego, 2021)Ref33. En este contexto, resulta indispensable comprender de qué forma se inician las personas jóvenes en este hábito y en qué medida esto influye en sus pautas de juego en la edad adulta.

4.1. Juego y juventud: una mirada panorámica

Los juegos de azar y las apuestas son una práctica arraigada en la sociedad vasca, como ya se ha mencionado con anterioridad, 7 de cada 10 personas adultas practican esta actividad. Sin embargo, la juventud vasca que ha reconocido haber jugado en el último año es del 24,9% de la muestra, dato que aumenta hasta el 47,5% si se trata de haber jugado al menos una vez en la vida. En comparación con el conjunto de la población es un grupo que no destaca por una alta prevalencia de juego, pero si lo hace por otras cuestiones como jugar y apostar de manera online como se verá más adelante. No obstante, que casi la mitad de la población joven haya tenido algún contacto con el juego a lo largo de su vida solo se explica desde la normalización del juego y la “gambling culture” o cultura de apuestas (Smith, 2020)Ref38, el acceso masivo a esta práctica a la que se le va retirando el estigma social (Goffman, 1970)Ref19.

Además, y como cabría esperar, este grupo poblacional no es homogéneo y, por tanto, en función de determinadas características sociodemográficas, el porcentaje de prevalencia de juego varía como se puede observar en la Tabla 2. En el análisis de juego en la juventud, el sexo constituye una variable relevante, ya que los hombres juegan significativamente más que las mujeres, es decir, el juego de azar en la juventud está masculinizado. Asimismo, la etapa juvenil en la que se encuentra la persona es de gran relevancia, por ello se ha dividido en tres grupos: juventud primaria, comprendida entre los 18 y 22 años y que, generalmente, aborda a aquella juventud en etapa formativa con un poder adquisitivo menor; la juventud secundaria, de 23 a 26 años, que empieza a introducirse al mercado laboral en mayor proporción; y, por último, la juventud terciaria, de 27 a 30 años, que se puede ver como una etapa vital más consolidada que las anteriores. Como se observa en la tabla 2, la juventud terciaria (entre 27 y 30) presenta un porcentaje de juego por encima de la media (31,5% frente a 24,9%). Este aumento puede darse en parte por el mayor acceso a recursos económicos que permita apostar.

En relación a los anteriores datos, son las personas que estudian y trabajan las que muestran un mayor porcentaje de juego (39,6%), es decir, las personas más jóvenes con acceso a dinero. En este sentido, aquellas personas con una situación económica buena son también las que tienen un mayor acceso a los juegos de azar (28%). Por último, el nivel de estudios resulta de gran utilidad para comprender las pautas de juego, ya que son las personas con estudios terciarios las que juegan en menor medida (17,6%) y aquellas con estudios secundarios las que lo hacen en mayor medida (37,9%).

4.2. Los inicios en los juegos de azar y agentes socializadores

El colectivo juvenil, se ha acercado a estas prácticas gracias a los diferentes agentes socializadores, objeto de estudio en el presente análisis. El porcentaje de jóvenes que reconoce haber visto alguna vez jugar a sus familiares o a alguna persona de su entorno durante su infancia en el 78,4% y el 67,9% de los casos, respectivamente. Se trata de una cuestión relevante ya que socializarse en un clima familiar y social recreativo en el que son bienvenidos como jugadores por los propios miembros de la familia o amigos supone una construcción favorable al juego y, en consecuencia, contribuye a su normalización (Vander y Franklin, 2003)Ref40. En relación a las amistades, se ha observado que, durante la adolescencia, momento de iniciación en el juego de parte de los y las jóvenes, la juventud tiende a diferenciarse de la familia, agente de socialización más importante durante la infancia, para integrarse así en el grupo de pares (Arregi et al., 1994)Ref1; por lo que cada uno de los actores van a tender a socializar en una modalidad propia. Respecto al tercer agente socializador, los medios de comunicación, se analiza la exposición a los anuncios publicitarios sobre juegos de azar o apuestas. En este caso, el porcentaje de respuestas afirmativas aumentó hasta el 95,8%; lo que apuntaría al alto impacto que tienen estos sobre las personas más jóvenes. Se trata de un porcentaje muy similar al encontrado por Derevensky et al. (2010)Ref9 que señalaban que el 93% de los adolescentes reconoció haber visto promociones emergentes en internet para sitios de apuestas. Se señalaba también que el uso de redes sociales como Facebook o Twitter incrementaba actitudes positivas hacia, en concreto, las apuestas deportivas (Derevensky et al., 2010)Ref9.

Estos datos demuestran que la juventud vasca está socializada en el juego de azar y las apuestas, llegando esta práctica, a través de los diferentes agentes, a la casi totalidad del universo estudiado. Y, por tanto, pone de manifiesto la capacidad de influencia de los distintos agentes sobre las personas al mantener un recuerdo sobre ello. En el caso de la juventud vasca, incluso en los estudios de la década de los 90 ya apuntaban a este mismo hecho, pues se afirmaba que eran personas especialmente involucradas en el grupo y los amigos (Arregi et al., 1994)Ref1, por lo que les dotan de un estatus de influyentes.

En lo que respecta al inicio en los juegos de azar por parte de la juventud comprendida entre los 18 y 30 años, y de acuerdo al primer objetivo, la gran mayoría de los casos este acercamiento se produce estando en compañía de otras personas, 90,6% (Gráfico 1). Así pues, tal y como se avanzaba en el marco teórico, el juego de azar constituye una actividad grupal, social, y no tanto una actividad estigmatizada que se realiza en solitario o tratando de ocultarse (Smith 2020)Ref38. Del total de personas jóvenes jugadoras, el 73,8% se inició con su grupo de pares y el 16,8% con sus familiares.

Así pues, la familia, como agente socializador primario (y primero), y el grupo de pares, como secundario, pero de referencia para las personas que se encuentran en esta franja de edad, son los agentes clave en este proceso. Sin embargo, tan relevante es la compañía de inicio como la modalidad, ya que la literatura más reciente apunta a la irrupción de la modalidad online como principal foco de atracción de la juventud (García et al., 2016Ref16; Labrador et al., 2021Ref25). Tanto en el caso de las personas que se iniciaron en el juego con la familia como con el grupo de pares, destacan por haber socializado en el ámbito presencial del juego, 94,9% de las ocasiones en el caso de las amistades y 96,4% estando la familia presente (Tabla 3). Algo que dista de quienes se iniciaron en solitario ya que, en este caso, el inicio se dio en menor medida con una modalidad presencial (70,6%), aumentando así el porcentaje de personas que se iniciaron en la modalidad online (29,4%). En este sentido, se aprecia un primer contacto entre dos cuestiones presentes en la opinión pública, como son el juego solitario en la modalidad online y sus posibles consecuencias. Por consiguiente, debe matizarse que, si bien el juego presencial se revela en la juventud como una conducta grupal, el juego online tiene una mayor tendencia a conductas íntimas.

Además de encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la modalidad de juego, se ha hallado que, dependiendo del agente socializador presente en la primera experiencia, se ha iniciado con un tipo de juego diferente (Gráfico 2).

Las personas que se iniciaron con la Lotería Nacional y Primitivas destacan por estar con la familia (58,2%) y en solitario (41,2%) frente a quienes estaban con el grupo de pares (9,5%). Quienes se iniciaron con la Quiniela y otras apuestas deportivas estaban con la familia (27,3%) y el grupo de pares (29,6%), agentes que estaban presentes también con quienes se iniciaron con los juegos de la ONCE, las máquinas “B” (popularmente conocidas como tragaperras) y el póquer presencial, aunque en menor medida. Cuando la primera experiencia fue con los juegos de casino o el bingo, la presencia del grupo de pares es notable, 28,9% y 15,8% respectivamente. Los anteriores también son juegos con los que las personas se iniciaron individualmente, 14,7% para el primer caso y 5,9% en el segundo; si bien en menor medida. Por último, y como ya se ha mencionado, quienes se iniciaron con algún juego online lo hicieron principalmente en solitario, siendo los juegos más comunes las apuestas deportivas (55,3%) el casino online (14,7%) y el póquer online (12,7%).

Por tanto, la familia socializa en aquellos juegos públicos de índole más tradicional y mayor aceptación social (Observatorio Vasco del Juego, 2020)Ref33 como la Lotería Nacional y Primitivas o, con un componente más comunitario, como la quiniela y las apuestas deportivas. El grupo de pares, además de la Quiniela y las apuestas deportivas en cualquiera de sus versiones, tiene un importante papel en los juegos privados como el casino y los bingos, lugares que se suelen utilizar para el ocio y sociabilizar (Megías, 2020)Ref29. Bien es cierto que desde una óptica más global estos juegos resultan minoritarios.

Un tema central del debate político y social se refiere a la edad de iniciación en el juego por las consecuencias que esta pueda tener. Así, la media de edad de inicio de la juventud vasca se sitúa en los 18,38 años, es decir, muy próxima al límite legalmente estipulado para este tipo de actividades. Sin embargo, en términos relativos, el 67,4% de la juventud se inició siendo mayor de edad. El resto, 32,6% lo hizo a una edad legal no permitida. En relación a la edad de inicio, el análisis de la tipología de juego marca diferencias significativas (Gráfico 3). Aquellos juegos que presentan un mayor porcentaje de personas que se iniciaron siendo menores de edad son: póquer presencial (57,1%), juego online (44%), juegos de casino (41,8%) y la Quiniela y otras apuestas deportivas (40,7%). Todos estos juegos han mostrado en la mayoría de los estudios (Labrador et al., 2013[ref24], Megías, 2020Ref29; Mendoza Pérez et al., 2021Ref30) tener un fuerte componente masculinizado, lo que tiene coherencia con que la edad de inicio entre mujeres y hombres difiera. Mientras las primeras reconocen haber tenido su primera experiencia siendo menor de edad en el 16,5% de los casos, el porcentaje de hombres se eleva hasta el 41,3%.

4.3. Relación entre el primer contacto con el juego y el juego actual

Tras el análisis del papel de los agentes socializadores en la primera experiencia de la juventud vasca con los juegos de azar y las apuestas, se ha explorado si este proceso socializador incide en el juego actual de la juventud (segundo objetivo). Por un lado, se ha analizado si existe asociación entre el primer juego y el juego actual. Para ello, se ha realizado análisis bivariado entre la compañía del juego de inicio y la del juego actual (Tabla 4). Quienes se iniciaron en solitario siguen jugando de manera individual en el 83,3% de los casos, el resto, 16,7%, juega actualmente con el grupo de pares. La juventud que se inició con el grupo de pares, juega actualmente con el grupo de pares (74,8%), en solitario (22,8%) y con algún familiar (2,4%). Las personas que se iniciaron con algún familiar son quienes menos siguen jugando con el mismo grupo en la actualidad, aunque sigue siendo el grupo mayoritario, 40% frente a quienes juegan con el grupo de pares (31,4%) y en solitario (28,6%). Por tanto, quienes más mantienen la forma de juego son quienes se iniciaron de manera individual, seguidos de quienes juegan con el grupo de pares y la familia. Este último grupo es el que menos casos representa, solo el 9,1% juega actualmente con la familia, aunque quienes lo hacen es porque en el primer contacto estuvo presente.

La segunda asociación a estudiar es entre la modalidad de juego de inicio y la modalidad de juego actual (Tabla 5). Las personas que se iniciaron presencialmente, siguen jugando en su mayoría de manera presencial, 74,9% frente al 15,8% que se iniciaron online. Por el contrario, el 4,8% que se inició presencial juega online, mientras que en el caso de los que se iniciaron de manera online aumenta hasta el 57,9%. Por último, el 20,4% de quienes se iniciaron presencialmente y el 26,3% de quienes lo hicieron con un juego online juegan de manera combinada. Por ende, esto demuestra que lo común es seguir jugando con la misma modalidad con la que se inició.

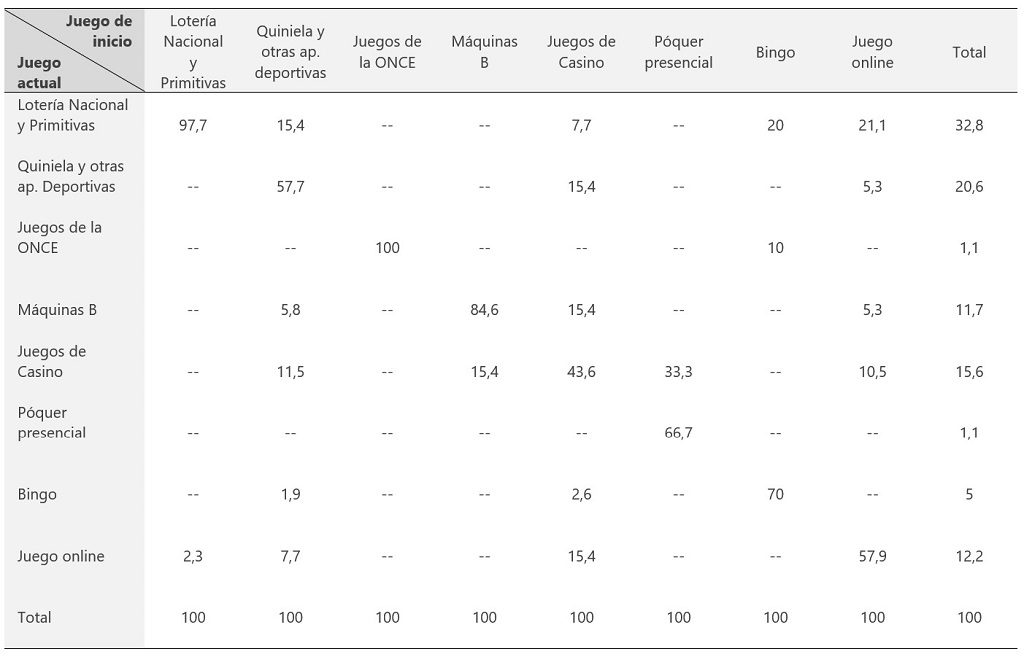

La última asociación analizada ha sido el juego con el que se inició y el juego actual. En general, se ha encontrado que las personas siguen jugando al mismo juego, aunque con matices (Tabla 6). Quienes juegan actualmente a la Lotería Nacional y Primitivas se iniciaron con el mismo juego en el 97,7%, pero también lo hacen el 21,1% de quienes se iniciaron con un juego online, el 20% que se inició con el bingo o el 15,4% que lo hizo con la Quiniela u otras apuestas deportivas. Las personas que se iniciaron con la Quiniela y otras apuestas deportivas se iniciaron con este juego con el 57,7% de las ocasiones, el 15,4% se inició con juegos de casino y el 5,3% con un juego online. El 100% de la juventud que se inició con un juego de la ONCE sigue jugando a este tipo y también el 10% de quien se inició con el Bingo. A las Máquinas “B” juegan el 84,6% que se inició a este juego, el 15,4% que se inició con juegos de casino, el 5,8% que lo hizo con la Quiniela y otras apuestas deportivas y el 5,3% con un juego online. El 43,6% que se inició con juegos de casino, sigue jugando a los mismos, frente al 33,3% que se inició con el póquer presencial, entre otros. El 66,7% de la juventud que se inició con el póquer presencial sigue haciéndolo. Juegan al bingo el 70% que se inició con este juego, el 1,9% que lo hizo con la Quiniela y otras apuestas deportivas y el 2,6% con juegos de casino. Por último, quienes juegan online se iniciaron también con un juego online (57,9%) frente al 15,4% que lo hizo con el póquer, el 7,7% con la Quiniela y otras apuestas deportivas y el 2,3% con la Lotería Nacional.

Por consiguiente, los juegos públicos, como la Lotería Nacional, y aquellos con un componente social sin ánimo de lucro, como los de la ONCE, son los que demuestran estar más arraigados al ser quienes juegan actualmente a ellos quienes se iniciaron en mayor medida con los mismos.

Por otro lado, los juegos privados como el casino y el póquer presencial, además de los más nuevos, como los juegos de modalidad online, son los juegos que menos vinculación tienen al inicio de juego, aunque sigue siendo mayoritaria dicha asociación.

4.4. Perfil de jugador

Por otro lado, se ha llevado a cabo un árbol de decisión, modelo de clasificación a partir del método CHAID, al ser la técnica que mejor se adecua al objetivo. La variable dependiente escogida, en este caso variable a estudiar, ha sido la frecuencia de juego actual. Por otro lado, las variables independientes seleccionadas se han agrupado en tres módulos, ya explicados y desagregados en el apartado de metodología. En primer lugar, aquellas variables sociodemográficas. En segundo lugar, las variables intrínsecas al propio juego. Y, por último, aquellas variables propias del proceso de socialización.

Con la interacción de los diferentes grupos de variables independiente se han obtenido 6 nodos finales (Figura 1), que hacen referencia a 6 grupos con una frecuencia de juego diferente. El porcentaje de casos clasificados correctamente es del 66,7%. Por consiguiente, lo que se observa es que las variables independientes que hacen que aumente o disminuya la frecuencia de juego de la juventud vasca son:

-Variables intrínsecas del juego: por un lado, la forma en la que juegan: presencial, online o combinada (Juegan de ambas maneras). Por otro lado, la compañía durante el juego, diferenciando entre quienes juegan individualmente y quienes juegan acompañados, bien del grupo de pares o de algún familiar.

-Variables sociodemográficas: sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

En la Tabla 7 se especifican los diferentes perfiles (nodos terminales) con sus características y la frecuencia de juego mayoritaria que presentan, acompañado del porcentaje.

Por todo lo anterior, el perfil de la juventud vasca según su frecuencia de juego, de mayor a menor se divide en seis subgrupos. En primer lugar, se encuentra el perfil referente a la juventud terciaria (de 27 a 30 años) que juegan de manera individual, principalmente a juegos online o a juegos online y presenciales simultáneamente. Este perfil se corresponde con el prototipo de persona jugadora, ya que el 100% de quienes juegan lo hacen con una frecuencia alta, es decir, 2 o más días por semana. Este perfil coincide con el señalado por diversos estudios como el más problematizado o que presenta mayor patología, hombre joven, con tendencia al juego online Instituto de la Juventud (INJUVE, 2018)Ref22, con estudios bajos o que sigue estudiando e ingresos medios o bajos (Observatorio Vasco del Juego, 2021)Ref33.

El siguiente perfil que muestra una mayor frecuencia de juego es el grupo que está compuesto por personas con un nivel de estudios medio (educación secundaria, bachillerato o ciclo formativo) juegan principalmente con el grupo de pares, aunque también con familiares y lo hacen a juegos online o combinando ambas modalidades. Este grupo juega semanalmente en el 50% de los casos. El perfil III tiene una frecuencia de juego media/alta, ya que el porcentaje de personas con ambas frecuencias es el mismos, 46,7%. Este grupo lo forman personas entre 18 y 26 años, que juegan individualmente a juegos online o a ambas modalidades.

Los hombres que juegan a juegos presenciales, correspondiente al perfil IV, constituyen uno de los grupos en los que la frecuencia de juego empieza a disminuir. Seguido está el perfil compuesto por la juventud que sigue estudiando o que tiene estudios superiores, que juega acompañado a juegos online u online y presencial. En este caso, el 60% de estos/as jóvenes juega con poca frecuencia.

Por último, y, por tanto, quienes juegan con menos frecuencia son las mujeres que juegan a juegos presenciales. En este caso, el 93,3% de las mujeres jóvenes que juegan en esta modalidad lo hacen con una frecuencia baja, es decir, 1 vez al mes o menos. Así, tal y como adelantaban otros estudios, las mujeres jóvenes tienen mucha menor presencia en los juegos de azar y, en caso de tenerla, su frecuencia de juego es menor (INJUVE, 2018Ref22; Observatorio Vasco del Juego, 2021Ref33). A pesar de que en 4 de los 6 perfiles no se hayan encontrado diferencias basadas en el género, se puede inducir que una explicación se halla en la muestra de cada uno de los grupos. Las mujeres se concentran en su mayoría en perfil VI que se muestra en la Tabla 7 (45 de 56).

5. Reflexiones finales

El juego constituye un elemento, no exento de controversia, de nuestras sociedades y, en consecuencia, debemos analizar su significado cultural y social, más allá del estudio de los aspectos económicos y psicológicos/patológicos del fenómeno. De hecho, tanto esta investigación como otras constatan que el juego es ya una práctica normalizada en muchas sociedades, incluida la vasca. Los juegos de azar, apoyados por la difusión en los medios de comunicación convencionales y las redes sociales, se han convertido en un fenómeno de entretenimiento habitual. En concreto, el 47% de los y las jóvenes vascos /as han jugado a juegos de azar a lo largo de su vida.

La incorporación de este tipo de juegos al sistema social está legitimada y normalizada, y esto se debe, en parte, a que las personas se socializan el juego. Así lo confirman los informes publicados por el Observatorio Vasco del Juego (Observatorio Vasco del Juego,2021Ref33, 2022Ref34) y también esta investigación que muestra que la juventud vasca se socializada en estas prácticas azarosas. Prueba de ello no solo es el gran porcentaje que ha visto jugar a sus familiares y entorno más cercano durante su infancia y adolescencia, sino que, además, el 90,6% de quienes reconocen haber jugado alguna vez a lo largo de su vida se iniciaron estando acompañados de algún familiar o del grupo de pares, principales agentes socializadores. Estos agentes socializaron en la forma más común de juego, en la modalidad presencial y, a su vez, la familia socializó en los juegos más tradicionales como la Lotería o la quiniela. Por el contrario, el grupo de pares estuvo presente entre quienes se iniciaron con la quiniela y las apuestas deportivas, los juegos de casino o el bingo, espacios utilizados entre los jóvenes para sociabilizar.

Esta investigación muestra que los primeros pasos de la socialización en el juego, es decir, los inicios, tiene relación con las pautas de juego que se adquieren posteriormente. Las personas jóvenes que comienzan jugando solas continúan haciéndolo en mayor medida posteriormente; aquellas que se iniciaron online mantienen esa tendencia y también las que se iniciaron presencialmente; por último, se mantienen en gran medida los juegos con los que se iniciaron en la experiencia de los juegos de azar y apuestas.

Sin embargo, la investigación muestra que no debe hablarse de juego en general, ya que su modalidad presencial u online manifiesta características diferenciales. Mientras el juego presencial se constituye como una práctica social que se realiza en compañía y que tiene una menor frecuencia de juego, el online muestra una pauta contraria, con tendencias a ser jugado en soledad y con mayor frecuencia.

A su vez, y de acuerdo a la frecuencia de juego establecida como máxima expresión del juego, se ha visto que los factores que se dieron en el proceso de socialización no tienen una influencia tan directa como sí que se han encontrado en otras como en variables sociodemográficas o aquellas propias del juego actual. De hecho, aquellas variables que hacen que aumente la frecuencia de juego son, principalmente, la modalidad online o combinada, jugar individualmente, pertenecer a la Juventud Terciaria (27-30 años) y ser hombre. Por el contrario, los aspectos que hacen que la frecuencia sea más baja son: jugar presencialmente, ser mujer y tener estudios superiores o seguir estudiando.

De cara a investigaciones futuras, sería de gran interés poder incluir a personas adolescentes en el estudio, y no solo a las mayores de 18. El acceso a las experiencias de socialización se realiza en esta investigación a través de la memoria, y no tanto por la situación que se está experimentando en ese momento. Esto también implica que no se recoge una fotografía completamente actualizada. Esto constituye una de las limitaciones de la investigación, por lo que sería relevante solventarla accediendo a personas adolescentes, tal vez con una versión más sencilla del mismo cuestionario, pero con datos que nos permitieran comparar ambas realidades.

Aunque no es objeto directo de esta investigación, deben mencionarse los medios de comunicación como agente socializador, especialmente, la publicidad. Tal y como se ha apuntado, la publicidad tiene la tarea de presentar el juego de azar como una actividad cotidiana y normalizada que permite ganar dinero y divertirse e ignora o invisibiliza los riesgos que conlleva. Investigaciones demuestran, además, que dicha publicidad está especialmente dirigida a hombres jóvenes (Kim et al., 2013)Ref23 con presencia en redes sociales y vinculada con el deporte (Labrador et al., 2021)Ref25, un perfil que se ajusta precisamente al encontrado en esta investigación como jugador de frecuencia alta. La exposición a la publicidad queda ampliamente demostrada en esta y otra investigaciones, ya que el 95,8% de las personas jóvenes afirman haber visto publicidad relacionada con juegos. Sin duda, este constituye otro de los grandes retos a incorporar en investigaciones futuras.

Referencias bibliográficas

1) Arregi, J.M, Ayestarán, S. y Taboada, C. M. (1994). El proceso de socialización en los/las jóvenes de Euskadi: jóvenes vascos 1994. Gobierno Vasco.

2) Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. FCE - Fondo de Cultura Económica.

3) Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Siglo Veintiuno.

4) Berger, P. L. y Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

5) Caillois, R. (1958). Teoría de los Juegos. Seix Barral Biblioteca Breve.

6) Caillois, R. (1986). Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo. Fondo de Cultura Económica.

7) Devereux, E. C. (1968). Gambling. International Encyclopedia of the Social Sciences, 6, 53-61.

8) Devereux, E.C. (1980 [1949]). Gambling and the social structure: A sociological study of lotteries and horseracing in contemporary America. Arno Press.

9) Derevensky, J. Sklar, A. Gupta, R., y Messerlian, C. (2010). An Empirical Study Examining the Impact of Gambling Advertisements on Adolescent Gambling Attitudes and Behaviors. International Journal of Mental Health and Addiction, 8(1), 21-34. | https://doi.org/10.1007/s11469-009-9211-7

10) Dirección General de Ordenación del Juego. (2015). Análisis del perfil del jugador online. Centro de Publicaciones Dirección General de Ordenación del Juego. | https://bit.ly/3ByX5GJ

11) Dirección General de Ordenación del Juego (2016). Memoria Anual del Juego de 2016. Centro de Publicaciones Dirección General de Ordenación del Juego. | https://bit.ly/2Gm9tej

12) Dubuis, C. y Borotto, A. (2021). Los juegos de azar y el juego excesivo desde la perspectiva de las humanidades y las ciencias sociales: desprenderse del velo moralizante. Lúdicamente, 10(20).

13) Duek, C. (2010). Infancia, medios de comunicación y juego: Un campo de trabajo, un objeto de estudio. Iberoamerica Global, 3(1), 53-74.

14) Escobar, M. (2007). El análisis de segmentación: técnicas y aplicaciones de los árboles de clasificación. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

15) García Rabadán, J., Fernández Aragón, I. y Baranda Ortíz, A. (2023). Juegos de azar y género. perfiles y hábitos de las personas jugadoras en Euskadi. En D. Santos y R. Tamboleo (Eds.), Reflexiones desde la incertidumbre una obligada reconstrucción social (pp. 71-85). Dykinson.

16) García, P. Buil, P. y Solé M. J. (2016). Consumo de riesgo: menores y juegos de azar online. El problema del “juego responsable”. Política y Sociedad, 53(2) | https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.47921

17) Giddens, A. (1995). Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Península.

18) Giddens, A. y Sutton, P. W. (1999 [2010]). Sociología. Alianza.

19) Goffman, E. (1970). Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo

20) Huizinga, J. (1972 [1938]). Homo ludens. Alianza Editorial.

21) Iglesias-Rodríguez, P. (2023). The gambling business from the point of view of Catholic moral and social teachings. Studies in Religion/Sciences Religieuses, | https://doi.org/10.1177/00084298221144384

22) Instituto de la Juventud (INJUVE). (2018). Juventud y juegos de azar. Una visión general del juego en los jóvenes. | https://bit.ly/42WtvXC

23) Kim, Y, Lee, W.-N. y Jung, J.-H. (2013). Changing the stakes: A content analysis of Internet gambling advertising in TV poker programs between 2006 and 2010. Journal of Business Research, 66(9), 1644-1650. | http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.12.010

25) Labrador, F.J., Estupiñá, F.J., Vallejo-Achón, M., Sánchez Iglesias, I., González Alvárez, M., Férnandez Arias, I., Labrador, M. y Bernaldo-De Quirós, M. (2021). Exposición de jóvenes y adolescentes a la publicidad de los juegos de azar: Una revisión sistemática. Anales de Psicología, 37(1), 149-160. | https://doi.org/10.6018/analesps.428921

26) Margulis, M. (2001). Juventud: una aproximación conceptual. En Adolescencia y juventud en América Latina, Solum donas Burak, LUR.

27) McMullan, J. L. y Miller D. E. (2008). All in! The commercial advertising of offshore gambling on television. Journal of Gambling Issues, 22, 230-251. | https://doi.org/10.4309/jgi.2008.22.6

28) McMullan, J. L., Miller, D. E. y Perrier, D. C. (2012). ‘I've seen them so much they are just There’: Exploring young people's perceptions of gambling in advertising. International Journal of Mental Health and Addiction, 10(6), 829-848. | https://doi.org/10.1007/s11469-012-9379-0

29) Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación cualitativa. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD). | https://bit.ly/3McKdeq

30) Mendoza Pérez, K., y Morgade, M. (2021). Prácticas invisibles: Análisis de la incidencia e impacto del juego patológico en las trayectorias vitales de los adolescentes y jóvenes. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD). | https://bit.ly/3MdRURt

31) Mendoza, K. y Morgade, M. (2021). Aproximación cualitativa y de género a los juegos de azar en los adolescentes y jóvenes. Revista Española de Drogodependencias, 46(4), 88-98. | https://doi.org/10.54108/red.2021.46.04.005

32) Moyer, A. E. (2007). Book Review: Liber De Ludo Aleae. Renaissance Quarterly, 60(4), 1419-1420.

33) Observatorio Vasco del Juego (2021). Prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi. | https://bit.ly/3MbfqyI

34) Observatorio Vasco del Juego (2022). Juventud y Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Diagnóstico 2021. | https://bit.ly/3o0NzJy

35) Reith, G. (2002). The Age of Chance. Gambling in western culture. Routledge.

36) Silvestre, M. (2021). Valores para una pandemia: la fuerza de los Vínculos. Quinta encuesta europea de valores en su aplicación a Euskadi. Síntesis.

37) Simkin, H. y Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el campo psicosocial. Ciencia, docencia y tecnología, 24(47), 119-142. | http://www.redalyc.org/pdf/145/14529884005.pdf

38) Smith, O. (2020). Juego como estilo de vida, endeudamiento y ansiedad: una perspectiva del ocio desviado. En G. Rios y A. Silva (Coords.), Nuevos horizontes en la investigación criminológica ultra-realismo (pp. 181-203). Lima.

39) Vacchiano, M. y Mejía, C. (2017). Reflexiones sobre los juegos de azar en la sociedad contemporánea: hacia una biografía del riesgo. Athenea Digital, 17(2), 79-94. | http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1794

40) Vander B. J. y Franklin, J. (2003). Gambling in a Familiar Context. En H. Shaffer, M. Hall, J. Vander y E. George (Eds.), Youth, gambling & society: Futures at stake. University of Nevada Press.

Notas

1) Ley 13/2011 BOE núm. 127 de 20 de mayo de 2011 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9280)

2) Para más información veáse web del Observatorio Vasco del Juego (OVJ) (https://bit.ly/3nMRae3)

3) Real Decreto-ley 16/1977, Boletín oficial del Estado de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-5883).

4) Real Decreto 1794/1981, Boletín oficial del Estado de 25 de febrero, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-18611).

5) Incluso hoy en día los juegos siguen siendo investigados desde una óptica religiosa. Véase Iglesias-Rodríguez (2023).

6) Dichas opciones de respuesta son: Un día al mes más o menos/ 2-4 días al mes/ 2-3 días a la semana/ 4-5 días a la semana/ 6 o más días a la semana.

7) Sexo (hombre/mujer), Edad (Juventud Primaria(18-22años) / Juventud Secundaria (23-26 años) / Juventud Terciaria (27-30 años), Nivel de estudios (Sigue estudiando/Secundarios o bachillerato/Ciclo formativo/Estudios universitarios), Situación laboral (Estudiante/Estudia y trabaja/Trabaja/En paro), Situación económica autopercibida (Buena/Regular/Mala).

8) Modalidad de juego (Presencial/ Online/ Ambas), Motivos por los que juega (Ganar dinero/Diversión/Tradición/Otros), Compañía con la que juega (En solitario/Grupo de pares/Familia), Tipo de juego.

9) Edad de inicio (Menor de edad/Mayor de edad), Compañía de inicio (En solitarioGrupo de pares/ Familia), Modalidad de inicio (Presencial/Online), Primer juego al que jugó, Ver a su familia jugar durante su infancia/adolescencia (Sí/No), Ver a su entorno jugar durante su infancia/adolescencia (Sí/No).

Breve curriculum de los autores

García Rabadán, Jonatan

Jonatan García Rabadán es Doctor en Ciencia Política por la UPV/EHU, posgraduado por la Universidad de Deusto y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Profesor Contratado Doctor del Dpto. de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU. Ha dirigido y colaborado en diferentes proyectos y equipos de investigación; como el Euskobarometro o el Observatorio Vasco del Juego. En la actualidad colabora en diferentes medios comunicación. Sus principales líneas de investigación se centran en la sociología de la religión, el comportamiento político-electoral, la opinión pública y el federalismo.

Fernández Aragón, Iraide

Iraide Fernández Aragón es Doctora en Sociología por la UPV/EHU y postgraduada el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En la actualidad es profesora Ayudante Doctor del Dpto. de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU. Ha dirigido y colaborado en diferentes proyectos y equipos de investigación; como Ikuspegi (Observatorio Vasco de Inmigración) o el Observatorio Vasco del Juego. Es directora de la revista científica INGURUAK y miembro de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política.

Baranda Ortíz, Aidée

Aidée Baranda Ortiz es Graduada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Máster en Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales por la UPV/EHU. Desde el año 2020 forma parte del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU como Personal Investigador Contratado realizando diferentes proyectos para el Observatorio Vasco del Juego. Además, cursa estudios de doctorado dentro del programa de “Ciencias Sociales” de la USAL donde forma parte del proyecto “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo DESIVE”.